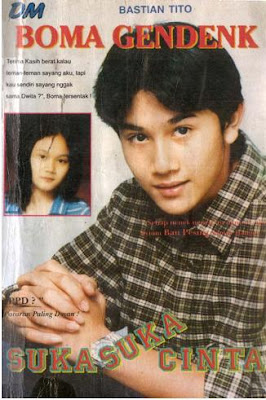

Boma Gendenk - Suka Suka Cinta

BOMA GENDENK

Karya: Bastian Tito

Episode 1

Suka - Suka Cinta

SATU

PROYEK "GG"

BAN BELAKANG Honda Tiger merah mendenyit keras begitu rem yang diinjak habis menghentikan motor di depan rumah di ujung gang. Cowok tinggi ceking tanpa helm, berkaos oblong yang di dadanya ada tulisan Hard Rock Cafe—New York mengusap rambut gondrongnya dua kali, lalu membuka kaca mata berkaca biru menyala yang nangkring di atas hidungnya yang mancung bengkok. Tanpa kaca mata kini kelihatan dua mata besar belok di bawah naungan sepasang alis tebal macam clurit. Tidak salah kalau teman-temannya memberi nama tambahan, membuat dia dikenal dengan nama Ronny Celepuk.

Ronny sentakkan gas motor dua kali berturut-turut hingga menimbulkan gelegar kebisingan di ujung gang. Seorang kakek tetangga yang lagi terkantuk-kantuk di bawah pohon sambil asyik menikmati cangklong bututnya tersentak kaget. Darah tingginya langsung kumat. Dia bangkit berdiri, julurkan kepala di pagar, turunkan kacamata.

Ronny sentakkan gas motor dua kali berturut-turut hingga menimbulkan gelegar kebisingan di ujung gang. Seorang kakek tetangga yang lagi terkantuk-kantuk di bawah pohon sambil asyik menikmati cangklong bututnya tersentak kaget. Darah tingginya langsung kumat. Dia bangkit berdiri, julurkan kepala di pagar, turunkan kacamata.

"Kagak heran... Die lagi. Si mata jengkol!" kata si kakek dengan tampang peot ditekuk. "Hoi! Bangke hidup! Jangan berisik di kampung orang! Sekali lagi lu genjot 'tu gas, gue guyur air kencing embun-embunan lu!"

Cowok di atas motor nyengir. Sambil dua tangan dirapatkan dan diletakkan di atas kepala dia berkata.

"Maapin Be, nggak sengaja!" Dia cepat-cepat memutar kunci kontak, mematikan mesin motor. Lalu matanya yang belok memandang ke pintu pagar rumah di depannya. Di situ berdiri seorang anak lelaki sepantarannya, mengenakan jins lecak yang lutut kanannya robek dan kaos merah yang tangan kiri kanan digunting habis.

"Bom! Brengsek lu! Jadi orang bener-bener kelewatan!"

Boma, anak yang berdiri di pintu pagar tenang saja mengusap rambut cepaknya (bahasa keren crew cut). Lalu berkata. "Ron, turun dulu dari motor. Baru ngomel!"

"Sialan lu!" Turun dari motor Ronny menyampari Boma.

"Dari pagi kamu ditungguin. Nggak taunya masih nongkrong di rumah! Gila bener!"

"Gila bener apa bener gila?!" ujar Boma sambil mengulum senyum.

"Bom, urusan jadi nggak karuan kalau kau nggak datang. Susunan acara, peralatan, teman-teman yang mau tampil. Semua nggak bisa diatur..."

"Kok aku yang disalain! Dulu-dulu aku sudah bilang nggak mau ikut-ikutan jadi panitia perpisahan. Lagian katanya semua udah pada pinter. Ngapain nunggu aku si Boma Geblek."

Di sekolah Boma Tri Sumitro memang bukan termasuk anak pintar. Rangkingnya di urutan ke 39 dari 41 murid. Sikapnya yang seperti malas-malasan serta urakan seenak-nya membuat dia dipanggil Boma Geblek oleh teman-temannya. Tapi dalatn soal urus mengurus kegiatan atau acara kelas, dia paling dicari. Karena kalau Boma yang menangani semua pasti rebes. Selain itu gayanya yang enak dalam bergaul, suka humor, sabar dan setia kawan, membuat Boma disenangi oleh teman-teman satu sekolahan. Lalu ada satu lagi nilai tambah yang dimiliki Boma. Wajahnya yang cakep segar baby face serta postur tubuh setinggi 174 Cm. Mata belok Ronny bertambah besar. "Memangnya kau serius Bom nggak mau ikutan dalam panitia perpisahan. Kau 'kan sudah dipastikan jadi ketua panitia."

"Serius dong! Masa' anak kelas tiga yang perpisahan, kita anak kelas satu yang naik ke kelas dua yang pada sibuk!"

"Kok kamu ngomong gitu. Aneh juga nih! Lagian Bom, itu 'kan sudah tradisi SMU Nusanlara Tiga sejak kuda gigit menyan!" kata Ronny pula.

"Menyan. Itu dulu. Sekarang kudanya sudah pakai stockings. Yang digigit bukan menyan lagi. Tapi ecstasy.Jadi mustinya kau ngomong sejak kuda gigit ecstasy," kata Boma.

Ronny tertawa ditahan.

"Terserah kau mau bilang apa Bom. Pokoknya ini sudah jadi tradisi!" kata Ronny Celepuk rada-rada kesal.

"Tradisi?!" Boma mengusap rambut cepaknya kembali.

"Memangnya biskacit Roma pakai tradisi segala? Nggak la yauw!"

Ronny Celepuk tidak tahu mau bicara apa lagi. Lalu dari kantong celana blu-jinnya anak ini keluarkan sebungkus rokok. Melihat ini Boma cepat berkata.

"Lu jangan macem-macem Ron. Berani ngerokok di sini.

Bokap gue lagi ada di dalam..." Ronny cemberut. Masukkan rokoknya kembali ke saku celana sambil mengomel.

"Bokap lu kuno! Merokok aja anti!"

"Lu mau minum?" Boma menawarkan.

"Ala, paling juga air putih. Mending Aqua, paling-paling air kendi!" Boma tertawa.

"Bom, kayaknya aku tahu kenapa kau nggak mau ikut-ikutan sibuk di panitia perpisahan..."

"Coba lu tebak."

"Gara-gara cewek baru anak Duta Besar itu!" jawab Ronny Celepuk. "Iya 'kan?"

"Maksud kamu si Dwita?"

"Siapa lagi? Memangnya ada dua anak baru, ada dua anak Duta Besar di SMA Nusantara Tiga?"

Boma tertawa. Lalu dengan ujung jari tangan kanannya dia menowel hidungnya sendiri. Ini kebiasaan Boma yang tidak pernah hilang sejak dia pertama kali menyaksikan film kungfu dibintangi almarhum Bruce Lee. Dia begitu tertarik pada gaya Bruce Lee yang suka menowel-nowel hidung, terutama pada waktu berkelahi. Sejak itu Boma

menjadikan pendekar kungfu ini sebagai idolanya. Waktu itu dia masih duduk di kelas dua SMP. Gaya menowel hidung ini mula-mula cuma ikutan meniru-niru gaya Bruce Lee. Lama-lama jadi kebiasaan.

"Ajie gombal! Memangnya ada urusan apa aku sama Dwita? Kok disangkutin sama dia?"

"Ada yang bilang begini. Kau naksir berat sama cewek baru itu. Tapi Dwita acuh saja. Lalu seminggu lalu Dwita pulang barengan naik mobil sama Zaldi anak kelas tiga. Waktu keluar halaman, kau malah diserempet kaca spion mobilnya Zaldi. Kau dibilang patah hati! Itu 'kan gara-garanya?"

"Hebat juga 'tu cerita. Siapa yang ngarang Ron? Kau sendiri ya?! Jatuh cinta aja belon, kok duluan patah hati?!

Ajie busyet!"

"Sudah, bilang aja memang benar kau enggak mud ikut-ikutan dalam panitia perpisahan gara-gara Dwita, kan?"

"Geblek banget gua!"

"Ya, kau selama ini memang biangnya segala geblek. Lupa kalau banyak yang manggil kau Boma Geblek?"

"Biarin aja! Enggak rugi dipanggil geblek kalau aku memang geblek!" Boma tertawa lepas.

"Ada lagi cerita versi lain Bom...." tiba-tiba Ronny Celepuk berkata.

"Wah! Ini namanya kejutan..."

"Kau, mau dengar?" tanya Ronny.

"Terserah, kau mau cerita apa nggak ya terserah."

"Bom, ada temen-temen bilang sebetulnya kau mau balas dendam sama Trini. Selama ini Trini selalu jual mahal. Istilah kerennya suka melecehkan dirimu..."

"Aku nggak merasa dilecehin 'tuh. Lagian kalau dilecehin sama bibir, aku ya suka-suka saja la yauw!" Walau jengkel mendengar ucapan Boma, Ronny Celepuk meneruskan.

"Kata temen-temen kau sengaja mendekati Dwita, biar Trini tahu rasa. Tadinya Trini memang sempat shok. Maklum, ada yang bilang sebetulnya Trini memang ngebet sejak lama sama cowok geblek macammu! Tapi waktu dia tahu Dwita nggak ngacuhin kamu, Trini kembali pasang harga mahal...."

"O… gitu ceritanya. Kayak telenovela aja," kata Boma sambil senyum dan angguk-anggukkan kepala. "Sudah,sekarang kita bicara soal lain saja. Proyek GG yang aku bilang tempo hari sudah pasti jadi..."

"Nah, ini satu lagi Bom!" Belum apa-apa Ronny Celepuk sudah memotong. "Ada lagi teman yang bilang. Kau bingung berat gara-gara nggak dapat Dwita, nggak dapat Trini. Lalu membuat Proyek GG. Mungkin buat ngademin hati yang lagi ngebet dan panas."

"Ajie busyet!" kata Boma sambil menowel hidungnya.

"Biarin, orang mau ngomong apa kek! Tapi Ron. Proyek GG ini super rahasia. Kok katamu temen-temen pada tau?"

"Ala, di SMA Nusantara Tiga mana ada sih yang namanya rahasia?" kata Ronny Celepuk. Lalu bertanya. "Siapa aja yang bakalan ikut?"

"Yang udah pasti ada enam orang. Rasanya aku nggak mau nambah lagi. Kalau kebanyakan biasanya pada rese,"jawab Boma.

"Siapa-siapa aja Bom?" Ronny kembali bertanya.

"Rio, Andi, Firman, Vino dan Gita. Enam sama gue. Tujuh sama kau kalau mau gabung."

"Tadi kau bilang Gita. Gita? Gita Gendut?" ujar Ronny.

"Memangnya ada Gita Ceking di kelas dua?"

"Urusan bisa repot, Bom!"

"Repotnya?" tanya Boma.

"Kalau kejadian apa-apa sama 'tu anak, siapa yang mau gendong? Bobotnya aja seratus kilo lebih!" kata Ronny.

"Kok lu tau bobotnya seratus kilo lebih? Berarti lu udah pernah ngegendong dia dong..."

"Ajie busyet! Tobat ane, Cing! Ane nyang ringsek!" kata Ronny sambil nyengir-nyengir.

Boma menggerakkan tangan memberi isyarat pada temannya. "Ayo ikut ke kamar. Kamu saksikan sendiri persiapan gua!"

Waktu menuju ke kamar Boma di tingkat atas rumah panggung kayu, di ruang tengah ayah Boma sedang asyik membaca surat kabar. Hanya mengenakan singlet dan sehelai kain sarung. Lelaki ini menurunkan koran yang dibacanya. Di balik kacamata tebal plus 6 bola matanya berputar memperhatikan siapa yang bersama anaknya. Merasa diperhatikan Ronny jadi tidak enak. Cepat dia mengangguk sambil memberi salam.

"Selamat siang Oom..."

Ayah Boma tidak menjawab. Hanya mulutnya bergerak sedikit lalu mendehem.

Ketika menaiki tangga ke lantai atas rumah panggung itu Ronny berbisik. "Bokap lu makin angker aja Bom...."

Belum habis ucapannya tak sengaja kaki Ronny terserandung. Kalau tidak cepat dia memagut pegangan tangga kayu ditambah bantuan Boma yang mencekal bahu kaos oblongnya, bukan mustahil anak itu jatuh ke bawah. Di lantai atas, di dalam kamar Ronny memandang berkeliling. Dia melihat berbagai perlengkapan mendaki gunung memenuhi kamar. Mulai dari tali sampai jaket, mulai dari tongkat sampai ransel. Juga ada kompas, kotak obat dan perlengkapan untuk berkemah termasuk sebuah kompor gas kecil.

"Hebat Bom. Peralatan anak UI saja kayaknya enggak selengkap ini...."

"Kau lihat ini Ron," kata Boma. Dia melangkah ke meja belajar di sudut kamar. Dari dalam laci meja dikeluarkannya sebuah handy-talky.

"Hate ini, frekwensinya disamakan dengan frekwensi radio di pos pengawasan. Jadi soal keamanan nggak usah disangsikan." Boma bicara penuh bangga.

"Kalau gitu, aku ikut mendaftar Bom."

"Buat lu sih beres aja. Kau jadi komandan bagian ransum merangkap juru masak!"

"Sialan! Masakannya aku campur Garam Inggris biar mencret semua!"

Waktu turun ke bawah, ayah Boma masih duduk di tempatnya tadi membaca.

"Nak Ronny?" Ayah Boma tiba-tiba menyapa ketika anak itu melintas di depannya.

"Saya, Oom..."

"Pasti mau ikutan mendaki Proyek GG."

Ronny Celepuk agak kaget. Matanya yang belok melirik pada Boma. Dalam hati dia berkata. "Kok, bokapnya si Boma tau-tauan Proyek GG segala? Wah, bener-bener udah bocor."

Ronny anggukkan kepala pada ayah Boma dan berkata.

"Benar Om..." Ronny Celepuk merasa senang. Ternyata bokapnya si Boma ini ramah juga. Tapi rasa senang itu serta merta sirna begitu ayah Boma menyambung ucapannya.

"Boro-boro naik gunung, naik tangga saja belum becus!

Ha... ha... ha!"

Ronny Celepuk coba tersenyum walau senyum kecut. Sampai di luar anak ini berkata pada temannya.

"Bom, bokapmu bukan cuma angker. Ngomongnya juga antik!"

Tiba-tiba ada orang dan suara di belakang.

"Apa kau kira saya ini sama dengan barang antik di pasar loak Jalan Surabaya, hah?!"

Sirap darah Ronny Celepuk. Mukanya pucat. Lehernya terasa kaku waktu menoleh ke belakang. Ronny tahu matanya besar belok. Tapi saat itu dia melihat dua mata ayah Boma jauh lebih besar dan lebih belok dari matanya, memandang tak berkedip ke arahnya.

"Maaf Oom. Saya... saya..." Ronny bingung. Boma Cuma nyengir.

Naik ke atas motor Ronny Celepuk lupa kalau di ujung gang itu ada tetangga yang tidak suka berisiknya suara motor. Ronny kedut-kedut putaran gas. Satu kepala berwajah peot tua, berkacamata nongol dari balik pagar rumah sebelah.

"Hoi bangke hidup! Mau ngerasain diguyur air kencing ya?!"

"Be, maap, Be!"

Ronny Celepuk langsung kabur tancap gas.

***

DUA

DWITA TIFANI

DI HARI-HARI libur panjang warung bakso di sudut timur SMA Nusantara III sepi. Mang Asep, si pemilik warung ikutan libur, kabarnya pulang kampung minggu depan. Sekalian nyunatin anak lelakinya paling besar.

Siang itu hanya satu meja yang terisi. Di sekeliling meja duduk Boma, Vino, Firman, Andi, Rio dan satu-satunya cewek, bertubuh hitam gemuk. Itulah Gita. Boma memegang lengan Vino yang dilingkari arloji.

"Hampir jam sebelas. Si Celepuk masih belon nongol."

Baru selesai Boma berucap tiba-tiba terdengar pekak deru motor. Sesaat kemudian Ronny Celepuk muncul di pintu warung.

"Uuhhhhhh!" Enam anak di sekeliling meja meledek.

"Sorry teman-teman," kata Ronny sambil meletakkan helm di atas meja. "Ada kesalahan prosedur!"

"Ajie Busyet! Keren amat omongan lu! Memangnya ada apa Ron?" tanya Boma.

"Aku salah mutar! Maksud gue sih baik. Mau lebih cepat nyampe. Biasa! Kena tilang!" Ronny lalu tertawa lepas.

"Ron, tumben lu pakai helm." Firman nyeletuk.

"Ini yang bikin urusan," sahut Ronny. "Sari-sari nggak pakai helm nggak ada urusan. Pakai helm malah apes!"

Anak ini garuk rambut gondrongnya lalu bertanya. "Gimana, semua udah beres? Persiapan oke?"

"Oke!" jawab Rio.

"Ijin oke?"

"Oke!" sahut Firman.

"Yang belum oke, kita perlu tambahan dana. Takut tekor!" Vino yang bicara. Ronny menarik kursi, lalu duduk di samping Boma.

"Ada lagi yang kagak oke Bom..."

"Maksud lu?" tanya Boma. Semua mata ditujukan pada Ronny.

"Bocor!"

"Apa yang bocor?" tanya Rio.

"Ya, apa yang bocor?" ujar Boma. "Ban motor lu atau pantat lu?!"

Tawa meledak di seputar meja. Ronny tidak ikutan ketawa. Tampangnya kelihatan serius. Lalu setengah berbisik dia berkata. "Proyek kita Bom. Proyek GG. Bocor!"

"Maksud lu bocor gimana?" Boma jadi tidak sabaran.

"Dwita dan Trini tau rencana kita naik Gunung Gede."

Enam mulut ternganga, enam pasang mata menatap lekat-lekat pada Ronny Celepuk. "Ajie busye! Gimana bisa bocor? Siapa yang kasih tau?" tanya Gita.

"Pasti lu yang ngebocorin!" Andi menuduh Ronny.

"Swear!" Ronny Celepuk angkat tangan kanannya, dua jari membentuk huruf V. "Ada lagi teman-teman. Dua cewek itu tau kita bakal ngumpul di sini. Mereka mau datang ke sini. Mau minta ikutan...."

Semua mata diarahkan ke pintu warung, terus ke halaman parkir sekolah yang luas, terus lagi ke pintu gerbang di kejauhan sana. Sepi.

"Dari pada acara rusak, gimana kalau kita pindah rundingan di tempat lain," mengusulkan Vino.

"Betul, ke rumah lu aja 'Di," kata Firman sambil memandang pada Andi. "Rumahmu 'kan deket dari sini."

"Tenang teman-teman," Boma bicara. "Nggak perlu pergi ke mana-mana. Kenapa musti takut sama teman sendiri?

Kalaupun Dwita atau Trini datang, kita bilang saja mereka tidak bisa ikut. Habis. Beres 'kan?"

"Tapi," kata Gita si cewek gendut. "Kalau Dwita atau Trini mintanya sambil megangin tangan lu, hati lu pasti lumer!"

Boma menowel hidungnya. "Semua teman kita. Tapi kita bertujuh di sini sudah kompak enggak nambah teman lain ikutan ke Gunung Gede. Oke?!" Boma ulurkan tangan, telapak dikembangkan ke atas. Enam telapak kemudian ditempelkan bersusun. "Okeee!" Enam mulut berseru serempak.

"Bom, Ronny nggak bohong! Starlet merah. Dwita nongol benaran!" Tiba-tiba Vino berkata sambil kepalanya diputar ke arah halaman sekolah. Sebuah Starlet merah meluncur melewati halaman parkir lalu berhenti tepat di depan pintu warung Mang Asep. Pintu kanan terbuka. Keluarlah cewek ramping tinggi semampai, berkulit putih. Rambut hitam sebahu, agak acak-acakan ditiup angin. Kacamata mungil menghiasi wajah yang manis. Celana jin ketat, kemeja jin lengan panjang digulung, dua kancing sebelah atas sengaja dibuka. Inilah Dwita Tifani, kembang baru kelas II SMA Nusantara III. Anak kedua seorang Duta Besar yang enam bulan lalu kembali dari tugasnya di luar negeri. Sambil melangkahkan kaki yang cuma memakai sandal tebal cewek ini membuka kacamatanya. Sesaat kemudian dia sudah berada di dalam warung, tersenyum di depan meja Boma dan kawan-kawan. Bau wanginya parfum memenuhi warung yang tadinya rada-rada apek itu.

"Rapatnya serius banget. Boleh ikutan nggak?"

"Nggak, eh boleh!" kata Vino bergurau menjawab pertanyaan Dwita.

"Jadi besok kita berangkat?" Dwita berkata, sikap tenang tapi suara serius.

"Kita? Berarti termasuk dia?" kata-kata itu hanya diucapkan dalam hati saja oleh tujuh anak yang ada di seputar meja. Ronny berdiri dari kursinya. "Dwita, duduk. Nggak baek

cewek berdiri aja. Nanti kontet kau! Teman-teman, akutinggal dulu ya?"

"Eh, kau mau kemana Ron?" tanya Boma.

"Aku mau kencing dulu." Ini cuma alasan. Ronny ngacirpergi. Dwita memandang pada Boma. Matanya bagus bening. Senyumnya mempesona. "Aku boleh ikut 'kan Bom?"

"Astaga, aku lupa belum bayar pisang gorengnya Bang Jalil." Ini juga alasan. Gita Gendut berdiri lalu melangkah ke pintu warung. Vino mengedipkan matanya pada Firman. Dua anak ini

lalu berdiri. "Aku sama Vino cari majalah Aneka dulu, Bom. Ada foto anak Oomku dimuat..." kata Firman lalu menarik tangan Vino. Sama saja. Alasan yang dibuat-buat. Tinggal Rio dan Andi.

"Kalian juga mau kencing? Atau bayar pisang goreng?

Atau mau cari majalah?" tanya Boma lalu menowel hidungnya.

"Mungkin semuanya!" jawab Rio. Lalu dia tendang kaki Andi. Dua anak ini keluar dari warung.

Sepasang alis mata Dwita sesaat naik ke atas. Lalu anak ini tersenyum. "Teman-temanmu itu. Kok...."

"Teman-temanmu juga..." memotong Boma. Dwita kembali tersenyum. "Mereka kelihatannya sengaja menghindar. Nggak suka aku ada di sini."

"Hemmmm.... bukan, bukan. Bukan nggak suka. Tapi kayaknya sengaja memberi kesempatan agar kita bisa ngomong berdua aja. Habis selama ini nggak pernah kejadian 'kan? Mereka melihat atau merasa ini satu kejutan. Orang kaget 'kan nggak boleh ditemanin. Nanti bisa latah!"

Dwita tertawa lepas dan letakkan kacamatanya di atas meja. "Aku kan anak baru, Bom. Cuma enam bulan di kelas satu. Lalu naik kelas dua. Takut dibilang rese' kalau suka nyelonong sana nyelonong sini. Salah-salah ada teman yang merasa diinjak kakinya. Benernya sih Dwita ingin dekat sama kamu..."

"Nanti Zaldi marah, mukanya bisa ditekuk lihat aku," kata Boma. Tapi cuma dalam hati.

"Tapi takut nggak enak sama Trini," sambung Dwita.

"Memangnya ada apa sama Trini?" tanya Boma.

"Kabarnya Trini...."

"Udah. Kita ngomong soal lain aja," ujar Boma. "Liburan panjang nggak ikutan tour, home stay...."

"Ah bosan yang gitu-gituan," jawab Dwita. Entah polos entah agak menyombong. "Dwita justru mau ikutan kamu dan teman-teman..."

"Ikutan kemana?" tanya Boma.

Dwita memajukan kepalanya sedikit hingga kemejanya yang tidak terkancing menyibakkan dadanya sebelah atas. Boma merasa hidungnya seolah berhenti bernafas.

"Jangan pura-pura. Aku tau. Kalian 'kan mau naik ke Gunung Gede. Berangkatnya besok...."

"Tau dari mana, dari siapa?" tanya Boma.

"Pokoknya tau aja," jawab Dwita. "Bisa 'kan? Boleh 'kan?"

"Bisa saja, tapi..."

"Wah, gelap deh kalau pakai tapi segala," kata Dwita.

"Bilang aja nggak mau ngajak."

"Bukan gitu. Dalam ijin cuma terdaftar tujuh orang. Kalau kau ikutan berarti ijin musti diperbaharui. Urusannya nggak gampang. Lalu kami juga kawatir. Situ 'kan anak pejabat. Kalau ada apa-apa tanggung jawab kami teman-teman..."

"Memangnya ada beda anak pejabat sama anak kucing dalam soal mendaki gunung?" tanya Dwita. "Memangnya anak pejabat nggak boleh naik gunung?"

Boma melirik nakal ke dada yang masih tersingkap. Dwita sadar tapi tidak berusaha menutup kemejanya yang terbuka.

"Gini, Dwita, rencana naik gunung ini bukan cuma satu kali. Nanti, kali berikutnya kau, siapa saja pasti kami ajak. Aku janji."

"Gita kok ikut?"

"Dia andalan kami. Dia sebelumnya sudah punya pengalaman naik gunung. Jadi teman-teman nggak khawatir."

"Oo gitu..."

"Kakaknya anggota Mapala UI. Gita sudah beberapa kali diajak mendaki gunung..."

"Oo gitu..." kata Dwita lagi.

"Lain kali. Aku janji."

"Oo gitu..." ulang Dwita lagi seperti menyindir. Lalu tangannya yang di atas meja meluncur mendekati tangan Boma. Dan persis seperti yang tadi dikatakan Gita. Dwita meremaskan jari-jari tangannya ke lengan Boma. Anak lelaki ini merasa detak jantungnya lebih keras dan aliran

darahnya lebih deras. Di balik dapur bakso Mang Asep, Ronny Celepuk dan lima temannya diam-diam mengintip ke dalam warung.

"Apa gua bilang," bisik Gita gendut. "Terbukti 'kan? Dwita megang tangannya Boma. Pasti lumer hati kawan kita itu!"

"Gile, nggak nyangka. Diem-diem si Dwita agresip juga," kata Vino. "Boma tenang-tenang aja kelihatannya. Hatinya pasti kedat-kedut. Seneng pasti dipegang-pegang..."

"Kalau aku pasti aku balas megang," kata Ronny.

"Lu sih emang celamitan!" sergah Gita.

"Si Boma cuma belagak bodo aja!" menyeletuk Vino.

"Kalau di tempat lain, apa lagi rada-rada gelap, pasti si Dwita udah disangsot...." Muka Vino mengerenyit begitu sikut Gita Gendut menyodok rusuknya. Di dalam warung.

"Ajie busyet.... Lumer nggak nih.... Lumer nggak nih hati gua!" kata Boma dalam hati. Kembali dia ingat ucapan Dwita tadi.

"Dwita boleh ikut ya?" Suara Dwita Tifani perlahan merdu, memohon manja.

Boma pandangi jari-jari halus yang memegang lengannya. Lalu tersenyum. Boma melirik ke arah dapur warung. Dia ingin balas memegang jari-jari Dwita, tapi tidak dilakukannya. Belum berani. Atau malu ketahuan teman-teman.

"Nah, kau senyum. Tandanya boleh 'kan? Asyikkk." Dwita usap-usap lengan Boma.

Kepala Boma menggeleng. Mata Dwita mengecil. Kening mengerenyit.

"Kok?!"

"Aku janji. Kali kedua aku dan teman-teman naik gunung kau pasti aku ajak. Tapi yang sekali ini.... Harap kau mau mengerti..."

"Kalau Dwita nggak mau ngerti?"

Wajah Boma tetap tenang. Tetapi dia tak bisa menjawab. Dwita tersenyum ketika melihat ada keringat memercik di kening Boma dan lengan cowok yang masih berada dalam genggamannya itu terasa dingin.

"Bom, mentang-mentang aku anak kelas lain, nggak satu kelas sama kamu lantas enggak boleh ikutan ya?

Gunung Gede cuma buat anak kelas Dua-Sembilan doang ya?"

"Bukan begitu. Gimana aku musti nerangin."

"Kalau nggak boleh ikut ya sudah...." kata Dwita pula. Punggungnya disandarkan ke kursi tapi tangannya masih memegang lengan Boma.

"Kau marah?" tanya Boma.

"Marah, buat apa? Cuma sedih aja."

"Kok sedih?"

"Iyya..."

"Dwita, kalau teman-teman tidak mau kau ikut, bukan berarti mereka nggak suka sama kamu. Bukan karena kau tidak satu kelas dengan kami. Mereka takut kau kenapa-napa. Mereka tidak mau kalau nanti kau sakit. Berarti mereka meratiin kamu. Sayang sama kamu..."

"Oo gitu? Terima kasih kalau mereka memang meratiin aku. Terima kasih berat kalau mereka sayang sama aku. Tapi kalau Dwita boleh nanya, itu kan teman-teman. Kau sendiri sayang nggak sama Dwita?"

Tenggorokan Boma bergerak. Setengah tercekik menelan ludah sendiri. Tidak disangka Dwita bertanya seberani itu. Atau cuma sekedar bergurau? Muka Boma berubah merah. Dia coba tersenyum tapi justru wajahnya jadi tambah merah. Apa lagi Dwita menunggu jawaban sambil

matanya yang bening bagus memandang tidak berkedip padanya.

"Tenang... tenang Boma. Kau lagi diuji. Kau lagi diuji..." kata Boma dalam hati coba menenangkan diri. "Otakmu boleh geblek tapi hatimu musti tabah! Ini tantangan baru.Ini baru tantangan!"

"Nanti aja kita ketemu dan bicara lagi." Akhirnya Boma berucap.

"Nggak seneng ya Dwita lama-lama di sini? Takut ada yang marah?" Boma menowel hidungnya."Hidung ditowel melulu. Lama-lama bisa copot!" kata Dwita.

Boma hendak menowel lagi tapi urung.

"Oke deh..." Dwita memasukkan tangan kanannya ke saku blujins. Waktu dikeluarkan ada sehelai amplop dalam pegangannya. Amplop itu diletakkannya di atas meja. Melihat pada bentuk dan ketebalan amplop Boma tahu amplop itu bukan berisi surat. Kalaupun ada suratnya pasti ada sesuatu yang lain.

"Apa-an ini Dwita?" tanya Boma.

"Apa-apa-an apa?" ujar Dwita.

"Itu..." Boma goyangkan kepala ke arab amplop di atas meja.

"Tambahan dana."

"Tambahan dana? Tambahan dana apa?"

"Aku tahu, naik Gunung Gede perlu dana lumayan besar.

Hitung-hitung aku ikut nyumbang."

"Jangan Dwita. Semua sudah beres. Termasuk soal dana..."

Boma hendak mengambil amplop di atas meja. Mau dikembalikan pada Dwita. Tapi Dwita cepat memegang lengannya.

"Bom, kalau kau kembalikan, Dwita marah. Beneran Bom! Marah berat! Dwita nggak mau kenal lagi sama kau!"

Di belakang dapur Ronny Celepuk mengomel sendiri.

"Ajie busyet! Dasar anak geblek! Kujitak benjut kepalanya kalau sampai amplop itu dikembaliin!"

"Dwita, aku...."

Kembali ke belakang dapur bakso Mang Asep. Gita yang pertama sekali melihat. Cewek ini menggamit Ronny lalu berkata. "Ron, teman-teman. Liat siapa yang datang!"

Enam pasang mata diputar ke arah pintu warung. Di situ telah berdiri Trini. Rambut dikuncir di atas kepala, baju dari kaos tanpa lengan, singkat menggantung hingga perutnya di atas pinggang blujin tersembul memutih.

***

TIGA

TRINI

BOMA agak bingung. Dwita tenang saja. Perlahan-lahan dilepaskannya pegangannya pada tanganBoma. Lalu sambil senyum dia berkata. "Aku pergi Bom. Nanti cerita yang banyak ya..."

Boma menjawab tidak, mengangguk juga tidak. Dia melirik ke arah Trini sekilas. Saat itu Dwita sudah beranjak, melangkah ke pintu. Di ambang pintu dua cewek itu saling pandang. Trini unjukkan wajah ditekuk. Dwita tenang saja. Malah menegur. "Rin, aku duluan ya."

Trini tidak menyahut. Kepalanya tidak menoleh tapi matanya seperti mau diputar ke belakang memperhatikan Dwita. Lalu Trini Melangkah memasuki warung, duduk di kursi di depan meja Boma. Setelah menatap wajah Boma, Trini bertanya.

"Ngapain 'tu cewek datang ke sini?"

"Ngobrol..."

"Ngobrol? Di warung segede ini cuma kalian berdua?

Ngobrol? Kok pakai pegang-pegangan segala?"

"Dia yang megang, bukan aku," jawab Boma. Sesaat dia masih bingung, kemudian sambil menyandarkan punggung ke kursi dia mulai bersikap tenang. Trini tersenyum. "Pasti dia pengen ikutan."

"Ikutan apa?" tanya Boma.

"Ala, berlaga nanya lagi. Memangnya aku nggak tau. Kau dan teman-teman 'kan punya proyek yang namanya GG. Gunung Gede."

"Kok tau?" tanya Boma. Trini tidak menjawab. Malah balik bertanya.

"Dikasih?"

"Kok kamu mendadak sibuk sih, Rin? Biasa-biasanya acuh aja sama aku, sama teman-teman."

Trini menguncupkan bibirnya. Dua matanya memperhatikan amplop di atas meja.

"Apaan 'tuh?"

"Amplop," jawab Boma.

"Ya amir. Aku nggak buta Bom! Jelas itu amplop! Yang aku mau tau isinya apa? Surat, batu, pasir?!"

"Tau, liat aja sendiri!" Boma mulai kesal. Dia yakin Trini tidak mau mengambil amplop itu. Apa lagi melihat isinya. Keyakinan Boma meleset. Tangan kanan Trini bergerak. Diambilnya amplop di atas meja. Enak saja dirobeknya salah satu sisi pendek, lalu mengintip isinya. Tidak ada surat, batu atau pasir. Yang terlihat adalah setumpuk lembaran uang puluhan ribu. Masih baru-baru. Sekilas bisa diduga paling tidak jumlahnya sekitar dua ratus ribu.

"Wauw! Banyak amir!" kata Trini.

"Si Trini itu nggak tau etiket! Surat orang enak aja dibuka!" Gita Gendut mengomel di tempat pengintipan di dalam dapur.

"Soalnya si Boma ngebiarin aja! Sok sabar! Si Trini jadi lancang. Songong!" kata Rio kesal.

"Sekarang tanggal berapa ya?" Trini bertanya pada Boma.

"Tau, memangnya kenapa?" Boma balik bertanya, heran.

"Nggak, aku kira akhir bulan. Kau baru terima gajian dari puteri Duta Besar itu."

"Ah, kau becanda aja Rin." kata Boma mulai gerah. Lalu menowel hidungnya.

"Duit buat apa-an?" tanya Trini.

"Dia nyumbang. Buat temen-temen yang mau naik ke Gunung Gede..."

"Nggak heran. Anak orang kaya. Duit segitu sih nggak ada artinya. Lalu imbalannya kau dapat apa Bom?" tanya Trini.

"Nggak dapat apa-apa. Lagian siapa yang minta imbalan?"

"Cuma bisa ngelus tangan doang?"

"Aku enggak ngelus. Dia yang ngelus," jawab Boma. Trini tertawa.

"Uh, ketawanya kayak kuntil anak kebelet beo!!" bisik Vino di belakang dapur. Membuat teman-temannya cepat menekap mulut menahan tawa.

"Pasti kau mengajak dia ikut naik ke Gunung Gede."

"Dia memang minta tapi aku dan teman-teman tidak mau..." Boma menyahuti ucapan Trini.

"Cewek secakep itu ditolak ikut? Sungguh satu tragedi. Aku nggak percaya. Cewek anak Duta Besar. Pasti pandai diplomasi. Pasti kau nggak bisa nolak permintaannya."

"Rin, kau ini lama-lama aku rasa seperti serse nanyain tangkapan..." Kekesalan Boma mulai keluar.

"Bisa saja begitu. Percuma bokapku polisi." Jawab Trini. Ayah Trini memang seorang perwira menengah di Polda.

"Maksudku, kau perlu-perlunya datang, tanya ini itu. Padahal selama ini..." Boma tidak meneruskan ucapannya.

"Padahal selama ini kenapa?" tanya Trini.

"Kita satu kelas dari kelas satu. Lalu sama naik kelas dua. Juga bakalan di kelas yang sama. Selama ini aku berusaha berteman dekat sama kamu. Tapi kamu selalu acuh. Jangan mau pulang bareng, pinjam buku atau nanya sesuatu saja kau rasanya seperti bukan teman satu sekolahan. Kalau berteman kau milih-milih. Lalu waktu Dwita masuk enam bulan lalu, aku lihat kau banyak berubah. Puncak perubahan adalah saat ini. Dengan segala keanehannya..."

"Aku rasa aku enggak berubah, enggak ada yang aneh. Coba lihat wajahku. Lihat tubuhku..." Trini bangkit berdiri. Dua tangannya dinaikkan ke atas hingga pangkal ketiaknya terlihat putih menantang. Lalu dia memutar badannya seratus delapan puluh derajat. "Kau liat Bom, apa yang berubah pada diriku? Coba bilang?"

Di dapur Gita menyikut Vino sambil berbisik. "Liat, lagaknya si Trini gombal. Kayak peragawati aja."

"Potongan sih ada, jaitan yang nggak pas," jawab Vino.

Boma tertawa, menowel hidungnya lalu bertanya. "Benarnya, terus-terang ada apa sih kau datang ke sini Rin?"

Boma tertawa, menowel hidungnya lalu bertanya. "Benarnya, terus-terang ada apa sih kau datang ke sini Rin?"

"Nah, gitu dong! Basa-basi dikit!" kata Trini sambil senyum. Lalu dia duduk kembali. "Terus terang, terang terus, aku mau ikutan."

"Ke Gunung Gede?"

"Memangnya kau dan teman-teman mau ke Gunung Sindur?"

Boma tertawa kalem.

"Tadi Dwita juga minta ikut. Aku dan teman-teman menolak..."

"Di sini aku lihat cuma kau sendirian. Memang aku lihat ada motor si Celepuk di luar. Tapi orangnya tau dimana. Kau menolak Dwita, sebodo teuing! Apa kau juga menolak aku Bom?"

"Sama saja Rin. Kami sudah sepakat untuk tidak menambah anggota baru. Dwita bisa mengerti..."

"Jangan samain aku dengan Dwita dong Bom. Dia memang anak Duta Besar. Anak orang kaya. Tapi terus terang dia masih belum bisa masuk level kita-kita..."

Di dapur Gita Gendut pencongkan mulut dan hidungnya lalu mencolek Ronny Celepuk. "Keren banget tu cewek. Ngomong soal level segala. Uhh.... Ron, lu level berapa sih?

Level one, two, three...?"

"Gua sih Level three in one!" Vino yang menyahuti.

"Rin," kata Boma pada Trini, "Aku janji, nanti kalau aku dan teman-teman naik gunung lagi, kau pasti kami bawa." Trini tertawa.

"Kok, ketawa?" tanya Boma.

"Aku jadi ingat nyanyian tempo dulu. Tinggi gunung Seribu Janji. Lain di mulut lain di jidat."

Boma menowel hidungnya.

"Kalau Boma yang janji pasti nggak pernah ngawur,deh."

"Oo... begitu?" ujar Trini. "Gita kok diajak?"

"Dia punya pengalaman. Pernah ikut tim Mapala UI."

"Oo, bukan karena dia gemuk. Jadi enggak perlu pakai kasur."

"Sialan! 'Tu cewek bacotnya kok jadi kurang ajar begitu. Minta gue tampar apa?!" Di dapur Gita mengomel marah. Dia hendak melangkah keluar dari balik dinding dapur. Tapi Firman cepat memegang bajunya. "Sabar 'Dut, orang sabar cepet singset. Lu mau kurus 'kan?"

"Ah, lu juga brengsek!" sungut Gita. Matanya mendelik, diarahkan pada Trini. Mulutnya mengomel. "Cewek, biar cakep kalau mulut usil pasti nggak ada cowok yang demen liat! Kapan-kapan gue kerjain 'tu anak! Belon tau Gita Gendut ya...!"

Boma menyengir mendengar ucapan Trini tadi.

"Bom, gini aja. Nggak boleh ikut nggak apaapa..Tapi sekarang anterin aku pulang..."

Di belakang dapur Vino berbisik pada teman-teman-nya.

"Kok si Trini jadi kolok. Dulu Boma sampai nguber-nguber. Boroboro dilirik sebelah mata, sebelah ketek juga nggak. Malah Boma sering-sering dikerjain..."

"Sekarang lain," jawab Andi. "Trini punya saingan sejak enam bulan lalu. Kawatir Boma lolos ke tangan Dwita, kini dia ganti yang ngejar. Ini namanya semacam politik dumping!"

"Mending kalau dumping," Vino menyahuti. "Jangan-jangan politik kuda lumping. Jalan baru satu langkah, tapi goyang udah lima kali...." Lima mulut sama ditekap menahan tawa mendengar kata-kata Vino itu. Boma bingung. Mau ngantar Trini apa tidak. Kalau diantar kelanjutan hubungannya dengan Trini bisa mulus.

"Mungkin cewek ini udah tobat ngerjain aku..." pikir Boma. Saat itulah dari balik papan tripleks di sudut dapur Boma melihat ada enam tinju dikepal ke udara. Boma terpana. Coba mengartikan apa maksud enam kepalan teman-temannya itu. Dia maklum, kira-kira begini artinya: "Awas lu kalau mau-mauan nganterin Trini!"

Trini memperhatikan mata Boma. Anak lelaki ini tidak memandang kepadanya, tapi melihat sesuatu di belakang sana. Trini menoleh. Enam tinju serta merta lenyap dari belakang papan tripleks. Tapi sekilas mata Trini sempat melihat bayangan enam tangan itu. Anak ini segera saja berdiri dari kursi.

"Celaka, ketahuan!" kata Boma dalam hati. "Rin, duduk dulu," Boma coba mencegah, jangan sampai Trini menyelidik ke dapur.

Tapi cepat sekali Trini sudah nyelonong ke dapur. Di dalam dapur, di lantai di balik papan triplek enam anak duduk bertumpuk berdempetan. Mata sama-sama membesar memandang pada anak perempuan yang berdiri di depan mereka. Trini menyeringai. Sambil bertolak pinggang berkata.

"Hemm.... Jadi kalian ngumpet di sini rupanya. Kayak tikus aja. Nanti aku bilang sama Mang Asep supaya nebarin racun tikus!"

"Kalau kami tikus, kau kucingnya!" kata Firman tapi sambil nyengir.

"Kucing garong!" menyambung Gita gendut. Trini keluarkan suara mendengus dari hidungnya lalu cepat-cepat beranjak dari dalam dapur, terus keluar dari dalam warung. Boma bangkit berdiri dari kursinya, menyusul.

"Gile si ajie busyet itu!" kata Firman tidak tenang. "Mau juga dia nganterin Trini..."

Selagi Boma dan Trini melangkah menuju pintu gerbang sekolah, tiba-tiba terdengar suara Vino.

"Teman-teman, liat di atas meja!"

"Amplop dari Dwita ketinggalan! Geblek amat si Boma itu! Amplop berisi uang ditinggalin begitu aja!"

Ronny, Firman, Rio dan Andi berserabutan melompat masuk ke dalam warung. Ronny lebih dulu menyambar dan mengamankan amplop tebal itu.

"Awas! Ada yang berani nilep gue jitak!" Tiba-tiba Boma muncul di pintu warung.

"Ngeliat aja belon sempet Bom! Apa lagi mau nilep!" kata Ronny lalu melemparkan amplop berisi uang itu ke arah Boma.

"Bom, kau nggak jadi nganterin kucing garong itu?" Gita tiba-tiba bersuara. Boma menggeleng. Ternyata tadi dia cuma mengantar Trini sampai di depan pintu gerbang sekolah.

***

EMPAT

API DI GUNUNG GEDE

HARI KAMIS jam 10.00 pagi. Setengah jam perjalanan naik ojek dari Warungkondang rombongan sampai di satu Pos Pengawas. Petugas jaga seorang lelaki berusia lebih 50 tahun memeriksa surat-surat serta perlengkapan yang dibawa rombongan anak-anak SMA Nusantara III. Boma mengetes berkomunikasi antara HT yang dibawanya dengan pesawat radio yang ada di pos. Sebelum diizinkan berangkat petugas ini memberi pengarahan.

"Anak-anak, nama Bapak Tatang Suryadilaga." petugas Pos Pengawasan memperkenalkan diri. "Bapak sudah tiga puluh tahun lebih bertugas di sini. Melihat perlengkapan yang kalian bawa, Bapak tidak merasa kawatir. Apalagi anak ini, siapa namanya...?" Petugas itu memandang pada satu-satunya cewek dalam rombongan.

"Saya Gita, Pak."

"Apa lagi Gita sudah punya pengalaman mendaki gunung. Malah katanya dua tahun lalu pernah naik ke puncak Gunung Gede, tapi dari arah sebelah utara. Nah, walau semua tampak rapi, dan kalian merasa tidak perlu adanya bantuan pemandu, tapi Bapak tetap perlu memberikan beberapa pengarahan. Pertama ikuti jalan setapak yang sudah ada. Waktu pulang supaya nggak nyasar, tempuh jalan yang sama. Kedua selalu berada dalam satu barisan, jangan saling terpisah terlalu jauh satu sama lain. Sebaiknya pergunakan tali. Di tengah jalan jangan merusak lingkungan. Dilarang mencabut tanaman, menggali lobang, membunuh binatang dan sebagainya. Selanjutnya selama perjalanan jangan kencing, apa lagi buang hajat besar sembarangan...."

"Pak Tatang," Boma menyorong. "Katanya kalau kencingnya dibalik pasti aman, nggak kejadian apa-apa."

"Maksudnya dibalik bagaimana?" tanya Pak Tatang sementara teman-teman Boma juga tidak mengerti.

"Maksudnya begini. Cewek kalau kencing kan jongkok. Kalau cowok pasti berdiri. Nah kalau dibalik si cewek kencing berdiri lalu cowoknya kencing jongkok pasti nggak dimarain makhluk, penjaga gunung. Pasti nggak kesambet!"

"Konyol lu!" damprat Gita. "Lu aja coba duluan kencing jongkok, gua mau liat! Bisa nggak?! Rese' amat sih!"

"Dasar Boma Geblek!" ikut mengumpat Firman. Yang lain-lain juga menggerutu.

"Si Boma bukan kencing jongkok, tapi aikiunya udah jongkok dari dulu alias geblek!" kata Ronny Celepuk. Boma cuma menyengir. Pak Tatang meneruskan pengarahannya yang tadi ter

potong. "Dalam perjalanan jangan sekali-kali bicara yang bukan-bukan, jangan bicara jorok, atau teriak-teriak nggak karuan, nanti benar-benar bisa tak karuan, kemasukan. Juga jangan sampai berbuat yang bukan-bukan..." Pak Tatang Suradilaga tersenyum sambil melirik pada Gita. Maklum arti lirikan itu cewek gendut ini lantas saja membuka mulut.

"Dalam rombongan memang saya satu-satunya cewek Pak. Tapi siapa sih yang mau nyoba-nyoba jahil sama saya? Sekali saya dudukin pasti mejret!"

"Duh soknya!" kata Vino sambil memegang kepala Gita. Pak Tatang tertawa. Lalu meneruskan.

"Gunung Gede merupakan gunung dengan lingkungan paling ramah di Jawa Barat. Tapi salah-salah bisa berubah jadi angker. Itu semua tergantung pada disiplin kalian para pendaki. Berada di kawasan Gunung Gede sekali-kali jangan takabur. Cuaca sewaktu-waktu bisa berubah tidak terduga. Hari ini hari Kamis. Berarti nanti malam, malam pertama kalian di atas gunung adalah malam Jum'at...."

Petugas pos pengawasan itu hentikan kata-katanya, memandangi wajah tujuh orang anak itu satu persatu. Setelah sadar kalau malam nanti adalah malam Jum'at Boma dan kawan-kawannya jadi terdiam.

"Lho, kalian kok semua kelihatan ketakutan! Malam Jum'at dan malam-malam lainnya sama saja, nggak ada beda. Yang penting ikuti semua petunjuk saya. Kalian kembali hari apa?" Pak Tatang meneliti kembali surat pengantar dan izin pendakian yang ada di mejanya.

"Paling lambat Minggu sore Pak," jawab Boma.

"Yang jadi pimpinan...?"

"Saya Pak," kata Boma.

"Siapa namanya? Oo ini," Pak Tatang memperhatikan kembali surat di atas meja. "Boma Tri Sumitro. Nama hebat. Anak ini apa putranya Pak Sumitro mantan Jenderal atau Pak Sumitro pakar ekonomi yang terkenal itu..."

Yang menjawab Ronny. "Gini Pak, ayah teman saya ini namanya memang Sumitro, Pak. Cuman bukan Sumitro Jenderal atau Sumitro ahli ekonomi itu. Tapi Sumitro tukang sablon!"

"Dasar celepuk! Brengsek lu!" maki Boma. Kakinya bergerak menendang ke arah tulang kering Ronny. Untung Ronny Celepuk cepat menjauhkan kakinya. Kalau tidak lumayan sakitnya kena tendang. Pak Tatang tertawa lebar. Teman-teman Boma yang lain mesem-mesem menahan geli. Sejak pensiun sebagai Pegawai Negeri Departemen Penerangan, Sumitro Danurejo, ayah Boma memang membuka usaha sablon di rumahnya.

"Satu lagi perlu saya beritahu," Pak Tatang. "Menurut laporan stasiun pengawas cuaca, kemungkinan besar menjelang sore nanti akan turun hujan. Jadi sebelum malam sebaiknya kalian mencari tempat yang baik untuk membuat kemah. Kalau kehujanan di tengah jalan, usahakan untuk berhenti. Pergunakan tali agar tidak terpisah." Pak Tatang memandang pada Boma.

"Usahakan kontak tiga jam sekali lewat radio."

"Baik Pak."

"Pak, di Gunung Gede ada binatang buasnya nggak?" bertanya Firman.

"Ah, lu nanya yang kagak-kagak Fir!" kata Boma. "Bikin si Gita jadi pengen kencing aja!"

Gita langsung menggebuk bahu Boma.

"Misalnya binatang buas apa?" Pak Tatang bertanya.

"Misalnya macan..."

Pak Tatang menggeleng. "Mungkin, mungkin ada macan atau harimau. Tapi sejauh ini belum pernah menampakkan diri atau mengganggu para pendaki..."

"Kalaupun ada macan, kita-kita ini rasanya bakalan aman. Yang diincer pasti Gita yang dagingnya banyak. Empuk, masih perawan lagi..." kata Vino membuat semua temannya dan Pak Tatang tertawa sedang Gita unjukkan tampang cemberut sambil tangannya nyelonong mau menjewer kuping Vino. Vino cepat selamatkan diri dengan merundukkan kepala lalu menekap kuping.

"Saya sudah memeriksa ransel kalian satu persatu. Tidak ada obat terlarang. Tapi mungkin, siapa tahu kalian membawanya sembunyi-sembunyi. Diumpetin...?"

"Boleh geledah Pak!" jawab Vino. "Gita duluan Pak!"

"Ah lu lagi! Brengsek lu!" Gita cemberut.

"Maaf Pak, saya memang bawa obat Pak," Ronny Celepuk tiba-tiba berkata. Wajahnya serius. Gayanya seperti orang bersalah. Boma dan teman, temannya yang lain jadi terkejut.

"Gila, sejak kapan anak itu suka nenggak obat. Kok ngakunya baru sekarang-sekarang kacau urusan!" Gita berkata sambil memandang pada Boma lalu kembali perhatikan Ronny. Pak Tatang jadi ikutan serius. Saat itu terdengar Ronny menyambung ucapannya. "Tapi bukan obat terlarang Pak. Cuma menyan!"

"Geblek!" maki Gita.

"Sontoloyo!" gerutu Rio.

"Ajie gombal lu!" sungut Andi. Pak Tatang masih bisa tertawa lega walau agak pencong.

"Pak Tatang," kata Gita. "Sebelum pergi kita berdoa dulu. Biar selamet semua..."

"Itu bagus. Memang dalam segala hal selain usaha kita sendiri jangan lupa mengingat dan minta pertolongan pada Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing.

Selesai berdoa Boma dan kawan-kawannya menyalami Pak Tatang lalu meninggalkan Pos Pengawasan. Rombongan bergerak ke arah barat laut, menuju kaki gunung terdekat.

***

HARI MINGGU, larut malam. Pak Tatang petugas Pos Pengawas duduk gelisah di kursi reyot dalam kantornya. Menurut Boma, yang jadi pimpinan rombongan pendaki gunung yang berangkat hari Kamis lalu, dia dan kawan-kawan akan kembali paling lambat sore hari Minggu itu. Sekarang sudah tengah malam. Boma dan kawan-kawannya belum turun. Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat Pak Tatang merasa gelisah. Pada hari Sabtu siang ada kontak lewat radio dari rombongan pendaki gunung SMA Nusantara III. Ini terjadi pada jam 13.20. Menurut Boma mereka bersiap-siap turun dari puncak Gunung Gede. Sesuai petunjuk Pak Tatang rombongan akan menempuh jalan yang sama waktu naik sebelumnya. Tapi di satu tempat gerak turun rombongan terhalang oleh hujan sangat lebat. Sepanjang sore dan malam hari Pak Tatang berusaha mengadakan kontak lewat radio. Tak ada jawaban dari Boma atau anggota rombongan anak-anak SMA Nusantara III. Hari Senin sebenarnya Pak Tatang tidak giliran jaga.

Yang bertugas di Pos Pengawasan adalah wakilnya, seorang anak muda bernama Sambas. Tapi pagi-pagi sekali Pak Tatang sudah nongol.

"Lho, kok datang Pak?" tanya Sambas.

"Tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya kawatir. Rombongan anak-anak SMA Nusantara Tiga itu. Apa dik Sambas sudah coba mengontak?"

"Sudah tiga kali Pak. Tak ada jawaban..."

"Coba sekali lagi. Saya mau dengar."

Sambas mengambil mikropon radio komunikasi.

"Nusantara Tiga, Nusantara Tiga. Silahkan masuk. Di sini Pos Satu. Pos Satu memanggil..."

Diam. Di radio hanya ada suara kresek-kresek.

"Nusantara Tiga, masuk. Nusantara Tiga masuk. Pos Satu memanggil..." Sambas mengulangi panggilan lalu meletakkan mikropon ke sangkutannya. "Kita tunggu saja Pak. Mereka mungkin dalam perjalanan. Mungkin baterai hate yang mereka bawa sudah soak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita tunggu saja Pak."

"Ya, memang begitu harapan saya. Tapi terus terang saya ini, entah mengapa kok merasa kawatir. Sore kemarin di gunung turun hujan lebat. Sampai malam. Komunikasi putus. Tadi malam saya mimpi tidak enak..."

"Bapak mimpi apa?" tanya Sambas.

"Saya mimpi melihat api di puncak Gunung Gede."

"Api di puncak Gunung Gede?" Sambas ingat sesuatu.

"Dik Sambas ingat cerita saya tempo hari?"

"Ya... ya, saya ingat Pak."

"Tiga tahun lalu, suatu malam saya mimpi melihat api di puncak Gunung Gede. Beberapa hari kemudian diketahui rombongan mahasiswa dari Bandung yang mendaki Gunung Gede mengalaini musibah. Dari enam orang yang naik, lima meninggal dunia. Lalu setahun kemudian saya mimpi yang sama. Menyusul kabar empat orang anak STM dari Bogor tewas, mayatnya ditemul sudah kaku di salah satu lereng. Malam tadi saya mimpi lagi. Melihat api di puncak Gunung Gede... Saya kawatir kalau-kalau musibah yang sama akan terulang lagi..."

"Kita mohon saja pada Yang Kuasa Pak. Semoga Tuhan melindungi anak-anak SMA Nusantara Tiga itu," kata Sambas pula.

Tatang Suryadilaga terdiam, merenung sejenak. Sesaat kemudian dia berkata. "Dik Sambas, saya pulang dulu. Saya sama Ibu ada urusan ke Sukabumi. Nanti sore saya kembali ke sini. Kalau ada berita penting supaya memberitahu ke rumah. Kalau saya belum kembali tinggalkan pesan."

"Baik Pak," jawab Sambas.

***

LIMA

MIMPI BURUK

DWITA TIFANI melangkah sepanjang halaman sepi di sisi kanan Pondok Indah Mall. Malam terasa dingin, terlebih ketika angin bertiup. Lalu hujan mulai turun rintik-rintik.

"Heran, kok sepi amat. Pada ke mana orangorang. Masa sih takut sama hujan gerimis?" Dwita bertanya sendiri. Dirapikannya kerah kemeja blujinnya. Dibetulkannya letak tali tas yang tersangkut di bahu kiri. Lalu anak ini melangkah menuju halaman parkir.

"Mati lampu? Kok gelap...?" Dwita seolah baru sadar kalau keadaan sekelilingnya gelap. Hanya ada satu lampu menyala di kejauhan di halaman parkir sebesar itu. "Ah, kok aku jadi takut. Brengsek!" Dwita melanjutkan langkah. Di depannya ada sebuah tempat sampah besar terbuat dari besi, berbentuk empat persegi dengan ketinggian hampir sepundak. Tiba-tiba di kejauhan terdengar suara anjing melolong. Dwita hentikan langkah di depan tempat sampah besi. Dia memandang berkeliling. "Ada anjing melolong. Tapi anjingnya nggak kelihatan...."

Dwita memandang berkeliling sekali lagi. Sunyi, dingin dan gelap. Walau gelap dia masih bisa melihat mobil Starlet merahnya di kejauhan sana. Dwita Tifani menggerakkan kaki melanjutkan langkah. Tiba-tiba dari balik tempat sampah besi melompat seseorang. Dwita terkejut, hampir terpekik. Dikiranya rampok atau orang jahat. Kejutnya agak mengendur ketika dia mengenali siapa adanya orang di hadapannya. Tapi mendadak dadanya berdebar ketika melihat orang itu berdiri sambil mengacungkan sebilah belati besar, berkilat terkena cahaya lampu di kejauhan. Dan mata itu. Mata itu merah sekali, begitu ganas mengerikan! Di sudut bibirnya ada lelehan cairan merah. Darah?

"Trini...." ujar Dwita.

"Bagus, kau mengenali aku. Aku memang Trini. Trini Damayanti..."

"Ngapain kau disini...?" Dwita bertanya.

"Ngapain aku disini?" Trini tertawa panjang. "Kau lihat pisau ini? Kau lihat?"

"Trini, kau punya maksud apa? Pisau itu! Kau membawa pisau segala! Untuk apa?!"

"Untuk apa?!" Trini kembali tertawa. Lelehan cairan merah semakin panjang turun ke dagunya. "Kau anak baru di SMA Nusantara Tiga.... Berani-beranian mau merampas Boma dari tanganku hah?!" Pisau di tangan Trini menusuk ke depan, menembus udara. Dwita terpekik, cepat melangkah surut.

"Bilang! Ngaku! Kau mau merampas Boma dari tanganku!'

"Tidak.... Siapa bilang aku merampas Boma." jawab Dwita.

Trini bergerak. Dwita mundur lagi. Punggungnya membentur tempat sampah dari besi. Dia tidak bisa mundur. Trini mendekat. Jarak mereka kini hanya terpisah tiga langkah.

"Bohong! Dusta! Penipu busuk! Aku tau kau memang mau merampas Boma! Kau malah nyogok dengan uang. Sekarang uang, nanti apa? Mungkin tubuhmu! Cih!" Trini membuang ludah. Ludahnya tampak merah. "Memalukan! Cewek rakus! Aku akan membunuhmu! Lihat pisau ini! Akan kucabik-cabik tubuhmu!"

"Trini! Kau waras nggak! Kau... kau habis minum obat ya?!"

"Apa?! Aku minum obat katamu?!" Trini membentak lalu tertawa panjang. "Estacy?!" Trini tertawa lagi. "Aku memang minum obat! Tapi bukan obat bius! Obat yang aku tenggak namanya obat kebencian! Obat dendam! Benci, dendam sama kau! Aku mau minum darahmu!"

Trini melompat ke depan. Pisau di tangan kanannya berkelebat. Menderu dingin mengerikan. Dwita angkat tasnya, melindungi wajahnya yang hendak dibabat. Tapi tumit sepatu sebelah kirinya terpeleset. Tubuhnya goyah. Tasnya terjatuh. Dirinya tidak terlindung lagi.

"Craasss!"

Belati besar menancap di leher Dwita. Darah muncrat dari mulut anak perempuan itu. Seperti orang kerasukan setan Trini tertawa panjang. Belati berdarah di tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Dwita kembali menjerit.

***

TUBUH Dwita digoncang keras.

"Dwita! Bangun! Dwita!"

Tubuh terbungkus daster tipis pendek itu menggeliat. Lalu seperti disentakkan Dwita bangkit, terouduk di kepala tempat tidur. Matanya membeliak. Wajah keringatan. Dia hendak menjerit lagi tapi tak ada suara yang keluar. Satu tangan menutup mulutnya dengan cepat. Suara gerungan tersendat di tenggorokan. Dwita lalu memeluk sosok Maya, kakak perempuannya yang duduk di samping tempat tidur. Memegangi kedua bahunya. Pintu kamar terbuka. Nyonya Tia Sujatmiko—ibu Dwita—langsung bertanya."Ada apa Maya? Kenapa Dwita?"

"Mimpi Ma, Dwita pasti mimpi," jawab Maya, sambil mengusap keringat di kening adiknya. "Ma, jaga dulu. Saya mau ambil air putih."

Nyonya Tia duduk di tepi tempat tidur. Ditekapkannya dua tangannya di wajah anaknya.

"Kau pasti mimpi yang tidak enak. Berbaring dulu, biar lebih tenang..."

"Saya memang mimpi jelek Ma," kata Dwita.

"Mimpi apa? Kau mau menceritakan pada Mama?"

"Ah, sudahlah. Cuma mimpi. Nggak apa-apa."

"Itulah, Mama 'kan sering bilang. Kalau tidur jangan keliwat malam. Kau tau sekarang sudah jam berapa?

Hampir jam sebelas siang..."

"Masa' sih Ma?"

"Kok nggak percaya..." Sang ibu mengambil beker di meja kecil di samping tempat tidur lalu memperlihatkannya pada Dwita. Dwita tersenyum Nyonya Jatmiko agak lega melihat senyum puterinya itu. Maya masuk membawa segelas air putih. Nyonya Jatmiko berdiri. "Maya, Mama mau menilpon Papamu...."

"Masa cuma anak mimpi aja mau dikasih tau Papa segala?" ujar Maya.

"Eh, siapa yang mau ngasih tau soal mimpi? Mama nilpon Papa, mau tanya apa Pak Sundoro, Dubes teman Papamu itu jadi datang ke sini. Mama 'kan harus menyiapkan makan siang. Hari ini Mama sengaja memasak tongkol kuah tauco kesenangan Pak Sundoro. Dwita, habis minum lekas mandi. Biar segar."

"Iya Ma..." jawab Dwifa.

Setelah ibunya keluar Maya bertanya pada adiknya.

"Kau mimpi apa Wita?"

"Serem May. Aku mau dibunuh..."

Maya tertawa. "Ada-ada aja kau ini. Siapa yang mau membunuhmu?"

"Trini.... Cewek sekolahan yang pernah aku ceritakan padamu."

Maya tersenyum. Dibelainya rambut adiknya. "Sudah, segala mimpi nggak perlu dipikirin."

"Lagian siapa yang mikirin. Tapi aku punya firasat. Cewek seperti si Trini itu mau-mauan aja ngerjain aku."

"Gara-gara Boma?" '

Dwita menjawab dengan tarikan nafas panjang.

"Cinta monyet! Sekarang bukan jamannya lagi," kata Maya.

"Kau boleh menganggap aku monyet May. Tapi yang aku hadapi justru seekor gorila," kata Dwita pula. "Sudah, aku mau mandi dulu."

"Sebelum mandi periksa dulu kamar mandimu. Siapa tau gorilanya sudah nongkrong di situ!" Maya tertawa cekikikan.

"Ah, jangan nakutin dong May! Brengsek kau!" Acuh saja Dwita membuka dasternya. Tanpa ada yang menutupi auratnya dia melangkah menuju kamar mandi. Maya geleng-geleng kepala. "Firasatku, gorila yang di kamar mandi bukan gorila betina. Tapi gorila jantan!"

"Sinting kau!" kata Dwita dengan wajah cemberut.

***

SEHABIS mandi Dwita Tifani duduk di teras belakang rumah, berjemur matahari sambil mengeringkan rambut. Matanya menatap ke arah kolam renang kecil di halaman belakang rumah besar. Mbok Mirah datang membawa secangkir teh manis panas dan dua potong roti panggang berlapis mentega dan selai strawberry kesukaannya. Biasanya jika dibawakan roti seperti itu Dwita langsung menyantapnya.

"Non Dwita, nggak lapar?" menegur Mbok Mirah ketika melihat Dwita masih duduk diam memandang ke kolam, seperti merenung. Dwita tak menjawab. Juga tak bergerak. Matanya masih memandang ke arah kolam. Dua kaki dilipat di atas kursi.

"Non Dwita kok kayak ngelamun sih?" tanya sang pembantu. "Ngelamunin pacar ya?" Mbok Mirah bergurau.

"Mbok, sekarang hari apa Mbok?" tiba-tiba Dwita bertanya.

"Aneh si Non ini. Anak sekolah nggak tau hari. Mungkin kelamaan libur ya? Sekarang hari Selasa Non."

Dwita seperti terkejut mendengar ucapan pembantu itu.

"Mbok, ambilin tilpon. Tolong Mbok. Cepetan!"

Tergopoh-gopoh si pembantu masuk ke dalam rumah. Tergopoh-gopoh pula keluar sambil membawa tilpon wireless. Dengan cepat Dwita menekan tombol-tombol angka pada handset lalu mendekapkan pesawat itu ke telinga kirinya.

"Sambil nilpon rotinya dimakan dong Non. Sudah siang belum sarapan nanti sakit," ujar Mbok Mirah lalu masuk ke dalam.

Dwita menunggu. Tak ada jawaban dari seberang sana.

"Tut tut tut melulu. Aneh masak sih nggak ada orang di rumahnya?" Dwita menunggu lagi. Masih tut tut tut. "Ah mungkin aku salah mencet..." Dwita mengulang mendial nomor tadi. Tetap saja tak ada jawaban.

"Git... Gita dimana kau. Aduh angkat dong:..." Dwita menunggu lagf. Tetap tak ada yang menjawab. "Mungkin rusak," Dwita memandangi handset tilpon wireless yang dipegangnya. "Hatiku... hatiku, mengapa mendadak tidak enak? Mimpi buruk itu.... Mungkin...." Dwita berpikir sesaat. Mengingat-ingat."Ronny.... Ronny. Kalau mereka sudah pulang.... Mudah-mudahan anak itu ada di rumah." Dwita lalu menilpon rumah Ronny. Lama sekali baru diangkat. Yang menerima pembantu.

"Hallo, saya Dwita, temannya Ronny," menerangkan Dwita. "Ronnynya ada?"

"Rumahnya, kosong Neng. Semua orang pada pergi...."

"Jadi Ronny belum pulang dari Gunung Gede?"

"Justru Neng, ayah sama ibunya Nak Ronny, juga saudara-saudaranya semua pada pergi ke Gunung Gede. Ada kecelakaan Neng."

"Kecelakaan? Kecelakaan apa? Siapa yang celaka?" tanya Dwita.

"Rombongannya Nak Ronny. Anak-anak itu hilang di Gunung Gede. Polisi katanya juga sudah ke sana." Paras Dwita Tifani berubah. "Bibi tau dari mana?"

"Ibu bilang sebelum pergi..."

"Lalu ibu tau dari siapa?" Dwita coba meyakinkan.

"Ada teman Nak Ronny yang nilpon ke sini... Bibi lupa namanya."

"Laki apa perempuan?" tanya Dwita lagi.

"Perempuan."

"Polisi.... polisi... anak perempuan...." Dwita membatin dalam hati. Dia ingat Trini. Ayah Trini seorang anggota polisi. "Bi', anak perempuan yang nilpon itu namanya... namanya Trini?"

"Trini.... Betul Neng! Trini. Dia yang 'nilpon."

"Bibi' tau nomor tilponnya Trini?"

"Nggak tau Neng..."

"Di situ ada buku tilpon? Catatan nomor tilpon?"

"Ada sih ada Neng..."

"Tolong Bi! Mungkin di situ ada nomor tilpon Trini..."

"Maaf Neng. Bibi nggak bisa baca. Bibi buta huruf..."

Dwita menggigit bibir, memijat-mijat keningnya sendiri. Dadanya terasa sesak.

"Ya sudah Bi'. Terima kasih." Dwita mematikan tilpon wireless itu, meletakkannya atas pangkuan. Berpikir-pikir siapa lagi yang harus ditilponnya. Dari anak-anak kelas I-4 yang sekarang naik ke kelas II-9 dia Cuma tau nomor tilpon Gita dan Ronny. Mendadak tilpon berdering, membuat Dwita tergaga kaget lalu cepat-cepat menekan tombol on dan mendekatkan tilpon ke telinga kirinya.

"Hallo, bisa bicara sama Dwita?"

"Saya sendiri. Siapa nih?"

"Dwita, gue Wiwiek..."

Ternyata yang menilpon Wiwiek, teman satu kelas Dwita.

"Tumben kau nilpon aku. Nggak sari-sarinya," kata Dwita.

"Dwita, kau udah denger belon?"

"Denger apa?" Dada Dwita kembali sesak. Dia ingat lagi pada mimpi buruknya. Ingat pada keterangan pembantu Ronny tadi.

"Boma sama teman-temannya yang naik ke Gunung Gede. Mereka semua hilang. Nggak diketahui gimana nasibnya. Katanya kalau sampai hari ini anak-anak itu nggak ditemukan, tim Sar mau diturunkan. Saat ini katanya sudah ada tim dari Kepolisian Sukabumi yang naik ke Gunung Gede...."

"Kau... kau tau dari mana Wiek?"

"Dari Trini. Semua teman-teman sudah ditilponin. Siang ini anak-anak kelas I-4 yang lagi liburan mau ngumpul di sekolah. Rencananya sebelum jam dua belas langsung ke Sukabumi...."

"Wiek...." Suara Dwita gemetar. "Aku.... Kau punya nomor tilponnya Boma?"

"Di rumahnya nggak ada tilpon. Lagian aku rasa orang tua sama saudara-saudaranya pada berangkat ke Suka-bumi."

Dwita menggigit bibir.

"Dwita, udah dulu. Aku mau ke sekolahan. Kau ikutan?"

"Ya... ya. Harus." Suara Dwita terdengar pahit.

"Dwita.... Dwita!"

"Ya..."

"Kalau kau punya mobil Kijang atau Panther.... Teman-Teman banyak yang mau ikut. Kendaraan kita kurang.... "

"Ya... ya...." Jawab Dwita tapi tilpon wireless sudah terjatuh ke pangkuannya, terus berir jatuh ke tanah berumput. Apa yang terjadi dengan Boma dan enam orang temannya? Hati Dwira mengucap. "Ya Tuhan tolong mereka. Tolong Boma, tolong teman-teman saya..."

***

ENAM

BERSATU DALAM DOA

CUACA mendung gerimis ketika Phanter biru gelap itu berhenti di depan Pos Pengawas Gunung Gede. Dwita melihat banyak orang berkumpul di halaman. Selain teman-teman sekolah di situ juga ada Pak Syafei Wali Kelas I-4, Pak Bugi Ibrahim Wali Kelas II-9, Ibu Renata,

guru Bahasa Inggris. Lalu para orang tua dan keluarga anak-anak rombongan pendaki gunung. Semua kelihatan dalam wajah-wajah mencekam. Yang membuat Dwita terduduk di kursi mobil, tak segera turun adalah ketika dia melihat mobil-mobil polisi, lalu empat buah mobil ambulan dan dua kendaraan dinas Pemda setempat. Dada anak perempuan ini terasa sesak. Dia memandang pada Wiwiek, teman yang duduk di sampingnya.

"Wiek, kok ada ambulan? Jangan-jangan...."

Pintu belakang salah satu ambulan terbuka. Dua orang petugas menurunkan dua tandu lipat. Keduanya bicara dengan tiga orang anggota Polisi. Salah seorang anggota Polisi bicara lewat handy talky. Tak lama kemudian orang-orang itu masuk ke dalam Pos Pengawas, ketika keluar lagi mereka membawa perlengkapan, semuanya siap bergerak ke arah Gunung Gede. Dwita segera turun dari mobil. Wiwiek dan teman-temannya mengikuti. Dwita mendekati anggota Polisi yang membawa handy talk, gagah, masih muda, berpangkat Letnan Dua.

"Pak, saya boleh ikutan ke gunung?"

"Adik siapa?" tanya anggota Polisi itu.

"Saya... saya teman anak-anak yang..."

"Maaf Dik. Yang boleh naik ke atas cuma petugas. Para orang tua tadi juga banyak yang memaksa ikut naik. Mereka ingin membantu. Tapi tidak diperbolehkan. Semua sudah ada yang menangani, termasuk penduduk setempat yang jadi penunjuk jalan. Jadi adik sebaiknya gabung dengan orang-orang di depan Pos."

"Pak, kejadiannya bagaimana?"

"Maaf Dik, saat ini saya tidak bisa memberi keterangan apa-apa..."

"Teman-teman saya. Mereka... mereka masih hidup?"

Dwita bertanya, ingin kejelasan. Pertanyaannya tidak terkontrol lagi. Jawaban yang diterima dari Letnan Polisi itu justru membuat hati Dwita ciut. "Lokasi tujuh anak itu sudah ditemukan. Bagaimana keadaan mereka belum dapat dipastikan. Adik agar tenang saja. Silahkan gabung dengan yang lain-lain di depan Pos. Saya harus segera bergabung dengan Tim Pencari yang ada di gunung."

Ketika Dwita dan Wiwiek serta teman-temannya yang lain melangkah ke arah Pos Pengawas, dia sempat mendengar ada yang berkata.

"Uh, soknya mau ikutan ke gunung segala! Datangnya aja baru gini hari! Kita-kita udah nongkrong dari Subuh!"

Dwita berpaling. Walau tidak melihat tapi dia sudah bisa menduga siapa yang bicara. Ketika dia melihat wajah itu dugaannya tidak keliru. Yang barusan bicara adalah Trini. Anak itu duduk di dekat teras Pos Pengawas, di antara serombongan anak-anak kelas II-9 SMA Nusantara III. Sesaat pandangan mata Dwita dan Trini saling beradu. Wiwiek yang ada di samping Dwita memegang lengan temannya itu lalu berkata.

"Acuh aja. Tu anak memang begitu. Mulut ember. Suka bicara seenak jeroannya...."

"Badanku lemas Wiek. Aku mau duduk di mobil aja," kata Dwita.

"Ayo aku anterin," kata Wiwiek. "Tapi kau nggak mau ketemu orang tuanya teman-teman dulu. Yang duduk di bawah pohon sana kalau aku nggak salah bapak sama ibu-nya Boma..."

"Kalau aku ke sana nanti tu cewek ngomong yang nggak-nggak lagi..." kata Dwita.

"Jangan dipikirin. Sama bapak atau ibunya Boma siapa tau kita bisa tanya apa yang sebenarnya terjadi...."

Dwita setuju dan menganggukkan kepala. "Tapi kita temuin Wali Kelas dulu, Wiek."

Setelah menemui dan menyalami Wali Kelas I-4, Wali Kelas II-9 dan Guru Bahasa Inggris Ibu Renata, Dwita dan Wiwiek beserta teman-temannya yang barusan datang dari Jakarta mendatangi para orang tua yang duduk menggelar tikar di bawah pohon. Mereka adalah orang tua Boma, Ronny, Gita, Vino, Rio, Andi dan Firman. Beberapa di antara orang tua itu, yang datang malam tadi tertidur keletihan.

"Saya Dwita, temannya Boma Pak," kata Dwita ketika bersalaman dengan Sumitro Danurejo, ayah Boma. "Maafkan saya dan teman-teman datang terlambat. Baru tau tadi siang..."

Ayah Boma, lelaki berkaca mata plus 6 sesaat pandangi wajah anak perempuan yang menyalaminya. Dia tak berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepala lalu berpaling pada istrinya yang duduk bersandar di sebelahnya.

"Bu...." Dwita menyalami ibu Boma. Belum apa-apa perempuan itu sudah megucurkan air

mata. "Doakan ya Nak. Doakan agar Boma dan teman-temannya selamat...."

Dwita mengangguk haru. Tadi banyak yang hendak ditanyakannya tapi kini mulutnya tak sanggup berucap. Dia berpaling pada Wiwiek. Anak ini maklum arti pandangan itu lalu bertanya pada ibu Boma.

"Bu, saya dan teman-teman baru dapat kabar tadi siang. Itu juga lewat tilpon. Nggak tau jelas kejadiannya...."

Ibu Boma menyeka air matanya. "Dulu Ibu sudah melarang Boma. Jangan naik gunung. Apa lagi sekarang musim hujan. Tadi malam Pak Nugroho, Bapak Kepala Sekolah datang. Memberitahu. Rombongan anak-anak SMA Nusantara III mengalami musibah di Gunung Gede. Nyawa Ibu rasanya seperti amblas...." Perempuan itu menahan isak, mengusut lagi air matanya. Suaminya memeluk bahunya dan membisikkan sesuatu. Ibu Boma melanjutkan.

"Malam tadi kami dan Bapak Kepala Sekolah, sama-sama orang tua murid yang lain berangkat ke sini. Cuma sampai di sini. Tidak boleh naik ke Gunung. Cuma Pak Nugroho Kepala Sekolah satu-satunya yang diperbolehkan naik oleh petugas. Itupun sesudah Pak Tatang, Kepala Pos Pengawas bantu minta izin sama petugas. Harusnya Boma sama teman-teman sudah turun Minggu sore. Sekarang hari Selasa. Dua hari anak-anak itu tidak diketahui nasib-nya. Kasihan.... Kasihan Boma...."

"Tadi ada kabar dari Pak Letnan, lokasi anak-anak sudah diketahui. Mereka siap melakukan evakuasi..."

Untuk pertama kali Ayah Boma ikut bicara.

"Mereka cuma menemukan.. Tapi tidak memberitahu bagaimana keadaan anak-anak. Apa masih hidup atau...."

Ibu Boma tak sanggup lagi menahan gerungan. Ibu-ibu yang lain juga ikut mengucurkan air mata. Ayah Boma kembali berbisik, berusaha menenangkan dan membujuk istrinya.

"Sudah Bu, kita serahkan saja semua pada Yang Maha Kuasa. Sebentar lagi pasti ada kabar lewat radio komunikasi di Pos."

"Dwita, kita di Pos saja. Sambil nunggu kabar," bisik Wiwiek.

"Aku lebih suka di mobil saja," jawab Dwita. "Tadi aku lihat Trini sudah duluan masuk ke sana."

Di dalam mobil Dwita menghidupkan mesin lalu menyalakan AC. Tubuhnya terasa gerah dan juga letih.

"Hatiku nggak enak Wiek..." kata Dwita.

"Semua kita merasa nggak enak, Dwita..."

"Tadi malam aku nggak bisa tidur. Bangun kesiangan. Sebelum bangun aku mimpi. Mimpi seram Wiek..."

"Segala mimpi. Buat apa dipikirin. Apa lagi kalau mimpinya udah tengari bolong," kata Wiwiek pula. Tapi setelah berdiam sesaat dia ingin tau juga apa yang dimimpikan Dwita. "Memangnya kau mimpi apa?"

Dwita lalu menceritakan mimpinya pada Wiwiek. Wiwiek tersenyum. "Kalau kau mimpi dibunuh orang berarti umurmu bakalan panjang. Percaya aku! Lagian mungkin kau kebanyakan dongkol sama si Trini. Jadi keingetan terus. Kebawa mimpi. Mimpinya mimpi gombal."

"Habis, siapa sih yang nggak dongkol Wiek. Tadi aja kau dengar sendiri. Orang begini banyak enak aja dia ngelecehin gua. Sebodo amat dia mau datang Subuh kek, nggak usah ngomong gitu. Gimana kalau aku benar-benar pacaran sama Boma. Uhhhh, habis kali gua dikerjain!"

"Kalau kau pacaran sama Boma, Trini tak bakalan muncul di sini. Malu dong dia..."

"Orang seperti dia mana punya rasa malu," ujar Dwita pula.

"Sebenarnya kau sama Boma gimana sih?" tanya Wiwiek.

"Maksudnya gimana gimana?"

"Kalian pacaran?"

"Kalian siapa?"

"Kau sama Boma, pacaran?" tanya Wiwiek.

"Menurutmu gimana?"

"Aku nanya kok kamu balik nanya!"

"Udah Wiek, aku capek. Aku mau melonjor dulu..." Dwita menurunkan sandaran kursi mobil. Dua kakinya dilunjurkan panjang-panjang. Matanya perlahan-lahan dipejamkan. Hatinya berdoa. Ayah Boma dan beberapa orang tua murid baru saja selesai sembahyang Asar ketika ada berita dari tim pencari lewat radio komunikasi bahwa tim sudah bergerak menuruni lereng Gunung Gede. Diharapkan akan sampai di Pos Pengawas sekitar lima jam, berarti sekitar pukul 9 malam. Trini dan kawan-kawannya yang ada di dalam Pos, bersama Sambas petugas pengawas yang memonitor radio komunikasi meminta agar petugas itu menanyakan keadaan teman-teman mereka. Namun dari ujung sana tak ada jawaban. Hal ini menimbulkan tanda tanya dalam hati semua orang. Apakah Boma dan enam temannya ditemukan masih dalam keadaan hidup?

"Jangan-jangan teman-teman kita sudah nggak ada," bisik Trini dengan suara bergetar.

"Jangan dulu berpikir sejauh itu Rin," seorang teman membisiki.

"Kalau mereka masih hidup, pasti pimpinan memberi tahu..."

"Pimpinan tim 'kan ayahmu sendiri. Coba saja kau kontak langsung," kata teman tadi.

Trini mendekati Sambas, petugas Pos Pengawas. "Kak Sambas, saya boleh pakai radionya, mau kontak Bapak..."'

"Silahkan," jawab Sambas sambil menyerahkan mikropon radio komunikasi dan mengajarkan cara pemakaiannya pada Trini.

"Trini dari Pos Pengawas. Minta bicara dengan pimpinan tim pencari..."

Tak ada jawaban. Trini mengulang. "Trini dari Pos Pengawas. Minta bicara dengan pimpinan tim pencari." Tetap tak ada jawaban. Trini mengembalikan mikropon lalu mendekati teman-teniannya. "Mustahil mereka tidak menerima panggilan. Kayaknya ada yang dirahasiakan...."

"Sabar aja Rin. Mungkin mereka berada di gunung malam-malam begini bukan pekerjaan gampang..."

"Menggotong orang apa menggotong jenazah," bisik Trini.

Temannya terdiam. Semua anak-anak yang ada di dalam Pos jadi tercekat. Menjelang jam 7 malam di lereng terbawah Gunung Gede kelihatan nyala lampu-lampu senter dan cahaya terang lampu-lampu petromak. Lalu di radio ada permintaan agar ambulan disiap siagakan. Para orang tua yang sudah keletihan seperti mendapat tenaga baru, berdiri di depan Pos dengan mata tidak putus-putusnya memandang ke arah kaki Gunung Gede di kejauhan. William Kaunang, ayah Ronny tampak berdiri berdampingan dengan istrinya. Kedua orang ini merapatkan tangan memejamkan mata, berdoa menurut agama Protestan. Begitu juga ayah ibu Boma dan semua orang tua serta anak-anak SMA Nusantara III yang ada di tempat itu, sama-sama memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Semuanya seolah menjadi satu dalam menyampaikan harap permintaan dan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Sambas petugas di Pos Pengawas keluar dari Pos, memandang ke arah kegelapan. "Aneh, mereka sampai dua jam lebih cepat. Bagaimana mungkin?"

Hanya beberapa menit menjelang jam 7 malam rombongan evakuasi sampai di Pos Pengawas. Tujuh tandu digotong cepat ke arah empat buah ambulan. Di atas masing-masing tandu tergolek sosok terbungkus kantung plastik. Semua orang yang ada di sana serta merta berusaha mendekati. Para orang tua berteriak histeris memanggil nama anak masing-masing. Anak-anak SMA Nusantara III menangis, ada yang memekik menyebut nama kawan mereka. Para petugas menjadi sibuk.

"Anak saya... Bagaimana anak saya! Mana anak saya!

Gita! Gita!" Ibu Gita Parwati, satu-satunya anak perempuan dalam rombongan berteriak memanggil-manggil anaknya. Dua orang anak perempuan berusaha menembus pagar petugas. Itulah Trini dan Dwita. Mereka berusaha mencari Boma. Tapi halaman depan Pos Pengawas agak gelap, sosok-sosok di atas tandu setengah terbungkus kantung plastik dan para petugas bertindak cepat. Semua orang kecewa. Sesaat setelah empat ambulan meninggalkan tempat itu dengan kawalan dua mobil polisi, seorang lelaki berjaket loreng mendatangi orangorang di depan Pos Pengawas. Dia adalah Letnan Kolonel Polisi Kusumo Atmojo, ayah Trini Damayanti. Disampingnya mengikuti Pak Nugroho, Kepala Sekolah SMA Nusantara III.

"Pak bagaimana anak saya?"

"Pak anak kami bagaimana?"

Perwira Menengah dari Polda Jaya itu mengangkat tangan kanannya. "Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak SMA Nusantara Tiga. Kami memahami kekecewaan semua yang ada di sini. Kami harus bertindak cepat. Anak-anak itu berada dalam keadaan sangat kritis. Saat ini mereka dilarikan ke Rumah Sakit di Sukabumi untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu jika diperlukan dan keadaan mengijinkan direncanakan dipindah ke Rumah Sakit PMI Bogor. Semua harap sabar dan tenang. Tujuh anak itu walau sangat kritis tapi mudah-mudahan nyawa mereka masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa..."

Isak tangis dan jerit histeris memenuhi halaman Pos Pengawas. Terdengar suara doa diucapkan.

"Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa di Surga."

"Allahu Akbar. Tuhan, tolong anak-anak itu. Tolong kami semua...."

Malam itu juga, semua orang yang ada di Pos Pengawas termasuk Tatang Suryadilaga, Kepala Pos Pengawas berangkat ke Rumah Sakit di Sukabumi. Di atas mobil setelah berdiam diri cukup lama.

"Wiek..."

"Hemmmm..."

"Kayaknya aku ragu sama omongan Bapaknya Trini tadi..."

"Ragu bagaimana?" tanya Wiwiek.

"Kalau Boma dan teman-teman masih hidup, mengapa mereka dimasukkan dalam kantong-kantong plastik? Lalu Pak Nugroho Kepala Sekolah diam saja. Nggak ngomong apa-apa." Wiwiek diam. Teman-teman yang lain juga tak ada yang bicara.

"Sudah, kau lagi mengemudi. Capek. Jangan mikir yang nggak-nggak," kata Wiwiek akhirnya.

"Tapi Wiek...."

"Tunggu dulu," Wiwiek tiba-tiba ingat sesuatu. "Kantong-kantong plastik itu adalah kantong tidur yang biasa dipakai pendaki gunung. Bukan kantong mayat! Lalu apa kau nggak meratiin. Setiap tandu digotong dua petugas. Lalu ada petugas ke tiga memegang infus. Kalau teman-teman sudah pada mati masakan diinfus. Mana ada sih jenazah diinfus."

"Kau benar Wiek," kata Dwita agak lega. Anak ini mainkan lampu dim ketika dia berusaha menyusul truk diesel yang bergerak merayap di satu tanjakan.

***

TUJUH

KABUT MISTERI

KETIKA Letkol Polisi Kusumo Atmojo keluar dari Rumah Sakit di Sukabumi banyak wartawan dari berbagai media telah menunggu. Ini satu hal yang tidak diduganya. Perwira Menengah ini menggulung lengan kiri jaket lorengnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.25 malam.

"Wawancara? Sudah larut malam. Ini semua peristiwa biasa. Buat apa wawancara segala?" Kusumo Atmojo menolak secara halus.

"Katanya waktu penyelamatan dilakukan ada berbagai peristiwa aneh di Gunung Gede," ucap seorang wartawan.

"Betul Pak. Kami hanya ingin mengkonfirmasikan. Karena Bapak sebagai Pimpinan Tim Pencari..."

"Tidak.... Bukan, saya bukan Pimpinan Tim. Pencarian secara keseluruhan dipimpin oleh Letda Sofyan dari Kepolisian Sukabumi. Saya ikut melakukan pencarian karena diminta puteri saya Trini. Rombongan anak-anak yang hilang adalah teman-teman satu sekolahnya di SMA Nusantara Tiga." Letkol Kusumo Atmojo melangkah ke halaman parkir.

"Pak, tunggu...."

"Mengenai keanehan-keanehan itu, Pak..."

"Keanehan apa?" Kusumo Atmojo seperti tidak acuh.

"Menurut Letda Sofyan dan Pak Tatang dari Pos Pengawas Gunung Gede..."

"Wah, kalau memang ada keanehan tanyakan saja pada mereka. Saya tidak menemukan keanehan apa-apa. Atau nanti tanyakan pada anak-anak itu kalau mereka sudah sembuh. Sekarang keadaan mereka masih kritis..."

"Tapi tak ada yang meninggal Pak?" tanya seorang wartawati.

"Tidak, tidak ada." Jawab Letkol Kusumo. "Sudah, saya capek. Mau segera kembali ke Jakarta."

"Kalau capek jangan jalan dulu Pak. Istirahat sebentar di Kantin sana. Kopi tubruk paling asyik malam-malam begini." Yang bicara sambil senyum adalah seorang wartawan bertubuh besar gemuk, berjaket kulit dan pakai topi pet dibalik. Dia mewakili sebuah tabloid ibukota dan di antara rekan-rekan wartawan dia dikenal dengan panggilan Tuyul Bengkak. Nama ini cocok dengan keadaan dirinya yang gemuk besar kepala botak licin yang selalu disembunyikan di bawah topi pet.

"Kamu ini pinter ngomong..."

"Kalau nggak pinter ngomong namanya bukan wartawan, Pak. Jadi kita ke Kantin sana Pak?" kata Tuyul Bengkak pula.

"Cukup di sini saja. Kalian mau tanya apa?"

"Mengenai keanehan itu Pak. Menurut Letda Sofyan ketika tujuh anggota rombongan pendaki gunung ditemukan, mereka berada di tepi ketinggian tanah gunung yang longsor. Mereka berada dalam kantong tidur plastik masing-masing.."

"Itu betul. Apa anehnya?" ujar Letkol Kusumo.

"Ya pasti aneh Pak," jawab wartawan si pinter ngomong Tuyul Bengkak. "Menurut Pak Tatang dari Pos Pengawas. Ketujuh anak-anak itu ditemukan berjejer rapi seperti ada yang mengatur..."

"'Siapa yang mengatur?"

"Nggak tau Pak. Justru kami tanya Bapak..."

"Saya nggak tau siapa yang ngatur. Mungkin itu cuma satu kebetulan saja."

Seorang wartawan lain berkata. "Menurut saudara Sambas, Wakil Kepala Pos Pengawas waktu evakuasi, dalam gelapnya malam dan buruknya cuaca paling cepat dari lereng gunung sampai ke Pos akan makan waktu sekitar lima jam. Ternyata Tim Pencari hanya membutuhkan waktu tiga jam..."

"Lha, apa anehnya? Letda Sofyan punya pengalaman dalam menangani berbagai bencana alam di gunung. Apa lagi beberapa penduduk ikut membantu. Juga jangan lupakan peranan Pak Tatang, Kepala Pos Pengawas...."

"Bagaimana pendapat Bapak tentang kunang-kunang?" seorang wartawan ajukan pertanyaan. Letkol Kusumo terdiam sesaat. "Kunang-kunang?"

"Betul Pak. Katanya sepanjang perjalanan menuruni gunung ada sekelompok kunang-kunang terbang di sebelah depan rombongan. Seperti menuntun jalan....

Letkol Kusumo Atmojo hendak tertawa tapi tak jadi. Dia mengusap dagunya yang ditumbuhi anggut-janggut pendek kasar. "Kunang-kunang bisa saja muncul dimana-mana. Di pinggir laut, di hutan, di gunung..."

"Katanya kunang-kunang itu lenyap begitu saja sesaat setelah rombongan Tim Pencari selamat berada di kaki gunung..."

"Saya tidak begitu memperhatikan. Waktu evakuasi dilaksanakan, saya tidak sempat memperhatikan..."

"Satu hal lagi Pak. Dua orang anggota tim yang mengusung tandu bilang, bukan pekerjaan mudah mengusung orang menuruni gunung, apa lagi di malam hari. Tapi waktu mengusung anak-anak itu mereka tidak merasa berat sama sekali. Enteng-enteng saja..."

"Namanya saja anak-anak, bobot mereka berapa sih beratnya? Coba kalau si gendut ini. Pasti berat!" Letkol Kusumo menunjuk pada wartawan si pinter ngomong yang berbadan gemuk besar. Gelak tawa memenuhi halaman parkir itu. Wartawan yang tadi bicara masih belum mau mengalah.

"Salah satu anggota rombongan pendaki gunung seorang anak perempuan gemuk. Bobotnya paling tidak seratus kilo. Tapi dua orang yang mengusung juga bilang enteng, gak berat."

Letkol Polisi Kusumo Atmojo tersenyum. Dia menegakkan kerah jaketnya lalu berkata.

"Anak perempuan gemuk itu, juga teman-temannya hampir dua hari tidak makan-makan. Pasti badan mereka pada kayak balon kemps semua. Pada enteng."

"Tapi Pak..." wartawan tadi kembali bicara. "Aduh, maaf Pak, bulu saya jadi merinding Pak..."

"Kamu ini ada-ada saja. Merinding kenapa? Bulu yang mana yang merinding?"

Ucapan Pamen itu membuat tempat tersebut kembali dipenuhi tawa bergelak para wartawan.

"Sungguhan Pak, saya nggak bohong. Menurut salah seorang pengusung, dibenarkan oleh beberapa orang lainnya, seperti ada yang membantu mengusung anak-anak itu."

"Wah, kalau ada yang bantuin ya bagus dong! Harus berterima kasih. Tapi situ tau siap yang membantu?" tanya Letkol Kusumo pula.

"Itu yang membuat saya merinding Pak. Katanya yang membantu mengusung itu tidak kelihatan. Tapi jelas terasa ada..."

"Ah!" Letkol Kusumo lambaikan tangannya. "Siapa yang membantu? Setan, demit, jin? Ada yang mengarang. Tapi....

Itu bagus buat berita sensasi. Muat di halaman pertama sebagai head line. Pasti oplaag koran kalian naik. Ha.., ha...ha!" Habis tertawa Pamen itu melangkah menuju kendaraannya. Sebelum masuk ke dalam jip Letkol Kusumo berbalik. "Satu hal kalian harus ingat," katanya pada semua wartawan yang belum beranjak dari tempat masing-masing. "Berhasilnya penyelamatan tujuh anak SMA Nusantara Tiga itu adalah berkat bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan karena siapa-siapa."

Mata Pak Letkol berkedip kesilauan ketika lampu kilat berkekuatan tinggi dari kamera seorang wartawan menyapu wajahnya.

Wartawan tabloid yang kondang dengan nama Tuyul Bengkak itu bersandar ke pintu Suzuki Katana hitam, membuka topi pet lalu mengusapusap kepala botaknya yang keringatan. Sepasang matanya masih memandang ke arah lenyapnya cahaya lampu belakarig kendaraan yang dikemudikan Letkol Kusumo Atmojo.

"Letnan Kolonel itu..." Tuyul Bengkak bicara sendirian.